マグリットの絵の最大の特徴は、コップやテーブルやドアや窓や靴など、日常見慣れた事物をモティーフにしている点である。しかも彼はそれらを極めて写実的に描写する。だから鑑賞者は描かれたモティーフに親近感を覚える。しかしそれ自体では何の変哲もない対象も、いったん他の対象と関係づけられると、突然日常性が消え去り、非現実的な空間が現出する。同じ画面に日常性と非現実性が共存していることにより、見る者は動揺する。鑑賞者はもはやそれを逸話として、あるいは別世界の出来事としてつきはなすことができない。このときすでに鑑賞者はマグリットの罠にはまっているのだ。

マグリットの出発点はつねに日常的な現実、言い換えれば可視的な世界である。マグリットにとって芸術とは、この可視的な世界において不可視なもの、すなわち世界の神秘を喚起することであった。

「芸術は、世界がそれなしでは存在しないような神秘を喚起するのです。その神秘は難解なものかもしれませんが、それを一種の謎解きの問題と混同してはなりません。」(1937年3月12日、ポール・コリネ宛て手紙)

マグリットにとって神秘とはこの世界の本質にほかならない。日常見慣れた対象を予期しない状況に置くことによって、日常世界にある裂け目を作る。そしてその裂け目から未知のものにたいする感情、すなわち神秘が沸き立つ。マグリットは神秘を喚起することを通して世界の本質を暗示する。

マグリットは自分の絵を精神分析、夢、無意識、象徴といった概念で説明されることを拒んだ。意識的に構想された作品という点では、マグリットはあらゆるシュルレアリストの中で、最もオートマティスムとは無縁だったと言える。芸術とは世界の神秘を喚起するものであり、そのために芸術家はどこまでも明晰でなければならない。夢や狂気の状態に自分を同化することは許されないのである。

- ルネ・マグリット《個人的な価値》(1952年)

マグリットは彼の絵の鑑賞者にこの現実世界の神秘をかいま見させるために、鑑賞者を日常の慣習から切り離すことを目論む。そのために彼が用いた手法はデペイズマンである。マグリットがその作品で実際に適用したデペイズマンは、幾つかの類型に分類される。

(1)位置のデペイズマン:位置を入れ換える。たとえば葉巻の上に自転車を置く。

(2)大きさのデペイズマン:大きさの関係を入れ換える。たとえばキリンをコップに入れたり、櫛をベッドより大きく描く。

(3)素材のデペイズマン:素材を入れ換える。たとえば人間や果物を石にする。

(4)時間のデペイズマン:明るい空の下に夕闇の光景を描く。

(5)言葉のデペイズマン:絵の代わりに言葉を書いたり、カバンを空と言ったりする。

マグリットはデペイズマンにより、絵画において現実の秩序の否定を遂行したと言える。ここで秩序とは精神領域の習慣である。マグリットは何よりも習慣化された視覚を攻撃する。その武器がデペイズマンである。たとえば我々は、櫛がベッドより小さく描かれることを当然のこととして受け入れている。だから、マグリットの絵で櫛がベッドより大きく描かれているのを見て愕然とする。このとき我々は突如として日常的な因習の世界から切り離されるのである。

マグリットが愛読した哲学者の一人であるハイデッガーの用語を用いれば、対象は道具的存在である。それらは人間を究極とする目的連関の中に秩序づけられている。デペイズマンによってこのような連関を無化することによって、物が本来の物となる。一方、人間は道具的存在に囲まれた日常生活において、“das Man”として存在している。“das Man”は、マグリットの作品において「山高帽の男」として頻繁に登場する。それは人間の究極的な運命である死から目をそらし、他の人間との画一性の中に安住する。このような“das Man”にはマグリットの絵の鑑賞者の姿が投影されていると言ってよい。しかし“das Man”は因習の世界を離れて世界の神秘に触れたとき、本源的な世界に立ち入るのである。

絵画を武器として現実世界の否定を試みたマグリットは、同時に伝統的な絵画も否定しようとする。この伝統的絵画にたいする否定の意志は、様々な局面に現れている。

第1に描法。マグリットは画家の筆跡であるタッチを残さない。ゴッホに代表される情緒性を画面から徹底的に排除する。フォトリアリズムに通じるような厳密な意味での写実主義、壁紙のような平板な塗り、遠近法の無視もこれに加えられる。

第2に主題の処理。絵の中心であるべき肖像の顔を布で隠したり、ドアの向こう側を透視したりする。

第3に主題の選択。怪盗ルパンなど、伝統的な絵画の主題とはなりえなかった通俗的な画題を描く。「牡牛の時代」の一見支離滅裂な絵は、このような絵画の否定の意志の一つの現れと見ることができる。

さらにマグリットは伝統的な絵画のみならず、絵画概念そのものをも疑わしいものにする。そのために彼は画面に対象の代わりに言葉を書き込んだり、描かれた対象を言葉で否定したり、対象とは異なる言葉をあてがったりする。

- ルネ・マグリット《これはパイプではない》(1928-29年)

たとえば、《これはパイプではない》と題する作品において、マグリットは画面中央にパイプを大きく描き、その下に「これはパイプではない」と書き込んでいる。この言葉は直接的には、これはパイプの絵であって、本物のパイプではない、ということを意味する。パイプの絵を見れば、鑑賞者はそこにパイプがあると思うのが常識である。マグリットはこのような常識の裏をかくことによって、絵と鑑賞者の習慣化した関係を打ち壊すのである。

しかしまた「これはパイプではない」という言葉は、絵と実物の関係を越えて、物と名称の関係にも当てはまる。つまり「これはパイプではない」と言うことによって、ここに描かれている通常パイプと呼ばれている物と、その名称である「パイプ」との必然的な関係を否定するのである。

この方向をさらに推し進めると、画題を「・・・ではない」と否定する消極的な形ではなく、より積極的にそこに描かれているイメージとは無関係の言葉が記入される。たとえば鞄の絵の下に「空」と書く。鞄の絵に対応する名称は本来「鞄」である。しかし、あえて「空]と書くことによって、対象と名称の対応関係が単なる習慣にすぎず、物の本質にはかかわりないことが暗示されるのである。

しかし、こうした言葉の操作によって絵画概念が否定されたかに見える瞬間、言葉そのものが無力に転じる。画面に描かれているのは、紛れもなくパイプのイメージである。たとえ画家がその下に「これはパイプではない」と書き込もうと、この視覚的事実にいささかも変わりはない。言葉はイメージそのものに対してなんらの影響も及ぼさないのである。

マグリットは「世界は我々自身の内部に生じる表象にすぎない」と言う。この言葉は、世界は我々のもつイメージであると言い換えることができる。この場合、絵も物を描写したものではなく、我々が物について抱いているイメージを描写したものである。

このテーマをマグリットは窓際に置かれた風景画によって先鋭化する。カンヴァスに描かれた風景は、その限りで窓の手前に存在する。それは窓の外に広がる風景をカンヴァスに写し取ったものである。だが、もし窓の外の風景が我々のイメージであるとするならば、それはカンヴァスに描かれたイメージと何の違いがあるのか。《人間の条件》(1934年)や《ユークリッドの散歩》(1955年)は、このような問いかけを視覚化した作品である。

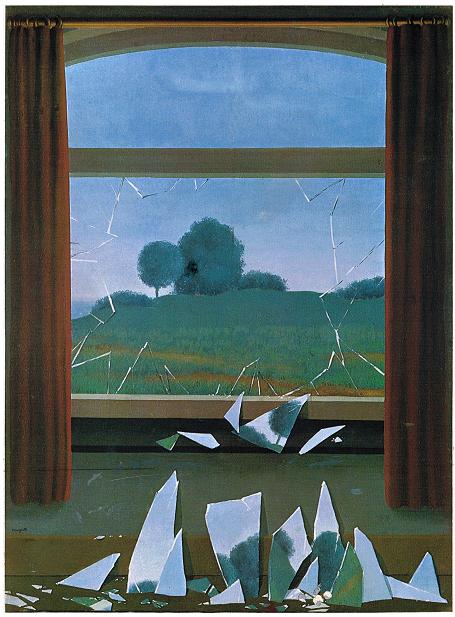

- ルネ・マグリット《田園の鍵》(1933年)

《田園の鍵》(1933年)では、風景はカンヴァスではなく窓ガラスに描かれている。我々は透明なガラスを通して外の風景を見ていると思っているが、窓ガラスが粉々に砕けた瞬間、風景は実は窓ガラスに描かれていたことを知る。そのとき鑑賞者は「世界は我々自身の内部の表象にすぎない」というマグリットの認識を否応なく共有させられるのである。

イメージを描写するとは、観念を描写することとはまったく別である。たとえばマグリットが描くのは空について彼が抱いているイメージであり、「空」という観念ではない。逆にマグリットの絵を見て、そこになんらかの観念の象徴を見ようとするのは誤りである。

「この点に関するすべての混乱を可能な限り避けることが賢明と思われます。それらは対象(鈴、空、木など)であって『象徴』ではないのです。」(1964年4月26日付けフィリップ・ロバーツ=ジョーンズ宛書簡)

たとえば「孤独」という観念があり、それがなんらかの感覚的な形態をまとって表現されていたら、その感覚的形態が象徴である。そこでは象徴の背後に「孤独」という既知の観念を読み取ることができるだろう。しかしマグリットが描くのはそうした象徴ではなく、現実に存在する鈴であり、空であり、木である。それらの対象は特別の意味を負わされてはない。それゆえ《風の声》(1928年)で空に巨大な鈴が浮かんでいても、この絵に象徴的な意味はまったくない。

だからマグリットの作品において、もともと絵解きは不可能なのだ。マグリットは彼の絵を通してただ世界の神秘を提示するのみであり、人はそこに世界の本質をかいま見るのである。

(1992年10月)