セザンヌを印象主義からキュービズムに至る近代絵画進化論から救い出さなければならない。方法はといえば、後世の人間によってセザンヌの絵画論として、あるいはキュービズムの指導原理としてはやしたてられた、「自然を円筒、球体、円錐として把握する」という予断を排して、作品そのものに接することをおいてはない。

そもそもセザンヌが20世紀の絵画に大きな影響を与えたのが事実だとしても、このこと自体セザンヌの作品の価値にはなんのかかわりもない。美術史の常識からいえば、キュービズム、オルフィズム、抽象絵画と、セザンヌの影響の跡をたどるのに苦労はない。しかし、これらの影響はセザンヌ自身まったくあずかり知らぬことであるし、およそ芸術上のあらゆる影響関係は、影響を受ける側の純粋に個性的な出来事にほかならない。重要なのはそれぞれの画家の作品のもつ美しさであり、この美しさを実現した画家の個性である。というのもロマン派以後の近代芸術において、美はつねに個性の深みから紡ぎ出されるものだからである。

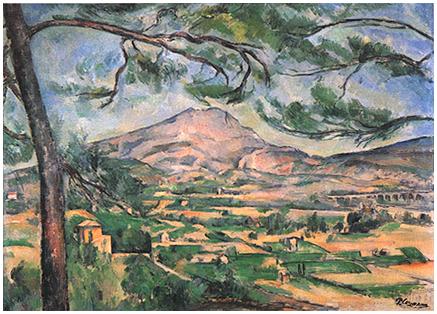

- ポール・セザンヌ《サント=ヴィクトワール山》(1887年頃)

「自然を円筒、球体、円錐として把握する」という言葉は、ふつう自然を立体的に描くことを教えたものとされている。しかしセザンヌが描いた風景画なり、静物画なりにこの「円筒、球体、円錐」をあてはめてみようとするのはざれごとでしかない。たとえばリンゴひとつ例にとってみても、写実的な効果としての立体感でいえば、セザンヌの絵は17世紀オランダのどんな静物画家にも劣るだろう。そもそもサント・ヴィクトワール山を描いた作品で、ピサロやシスレーなどの印象派が描いた風景画より現実的な安定感をもつものがあるだろうか。事実セザンヌの画面は不安定である。それは実在の形式としての形態が放棄され、物の形はかろうじてその痕跡をとどめているに過ぎないからである。「自然を円筒、球体、円錐として把握する」とは、自然を形態化し、形態をデフォルメし、ついには形態そのものを解消する方向で語られているのだ。

実際のところ、セザンヌの絵には形態だけでなく、明暗もなければ遠近もない。色彩が外的なフォルムによって秩序づけられるというようにはおよそなっていないのである。セザンヌは自然に触れたときに感得される豊かな色彩の広がりを、ただこの色彩のみによって秩序づけようとする。そこにセザンヌの自然との苦闘が生まれる。

「不幸なことに、わたしには自分の感覚(サンサシオン)の実現はいつも苦痛にみちているのだ。わたしは自分の感覚がくりひろげる強度に到達できない」。

自然は感得された限りの色彩のうちに現出している。しかし自然は瞬間毎にその姿を変える印象の集積ではない。たとえ見る視点や時間により多様極まりない現れ方をするとしても、自然はその時々刻々の現れにおいてゆるぎない統一をなしている。それゆえセザンヌの関心は、たえず変化する印象をすばやく画面に定着することではなく、自然が内包している色彩の限りない豊かさと、その統一を表現することにあった。

セザンヌにあって、自然は色彩を担う面(プラン)において現出している。こうした面を画面上に生み出すのは様々なニュアンスの絵の具のタッチ(筆触)である。タッチは色彩であると同時にその自然の現出の形式、すなわちフォルムである。

「デッサンと色彩とは別個のものではない。彩色が進むにつれて、デッサンも進むのだ。色彩が調和すればするほど、デッサンも明確になる。色彩が豊かであれば、フォルムも充実するのだ」。

セザンヌはタッチによって、いわば色彩とデッサンの一元化を行った。デッサンは自然から抽象されたフォルムではなく、自然の現出の形式として、色彩そのものにおいて現前しているのである。色彩における自然の現出を感受するのはセザンヌのサンサシオンである。サンサシオンをフォルムにもたらすこと、いいかえればサンサシオンを画家によって制御されたタッチによって定着しきること。それがサンサシオンの実現である。

- ポール・セザンヌ《石膏像のある静物》(1895年)

たとえばセザンヌの《石膏像のある静物》(1895年)では、上方に鋭くせり上がった床に、石膏像の確信に満ちたデフォルマシオンに、あるいはまた背景の壁に無造作に立て掛けられたキャンバスが織りなすリズムに、自然主義的空間にたいする芸術の勝利が誇らかに謳われている。

モネは自然主義的世界を主観的印象に還元することに画家としての生涯をかけたが、空間にはまったく手をつけなかった。モネの関心はもっぱら感覚の質料に向けられ、感覚の形式は最初から問題にならなかったのである。これにたいしてセザンヌは絵画史上はじめて自然主義的な空間に挑んだ。それは自然の空間的形態を解体して、絵画の形式に置き換える試みであった。言い換えれば、セザンヌは自然を空間から解放し、芸術として再構成しようとしたのである。

(1984年6月)